“描くだけ”で利益体質に変わる?『超★ドンブリ経営のすすめ』実践ガイド

「超★ドンブリ経営のすすめ」で学ぶ、会社の未来を変えるキャッシュフローの見える化

はじめに

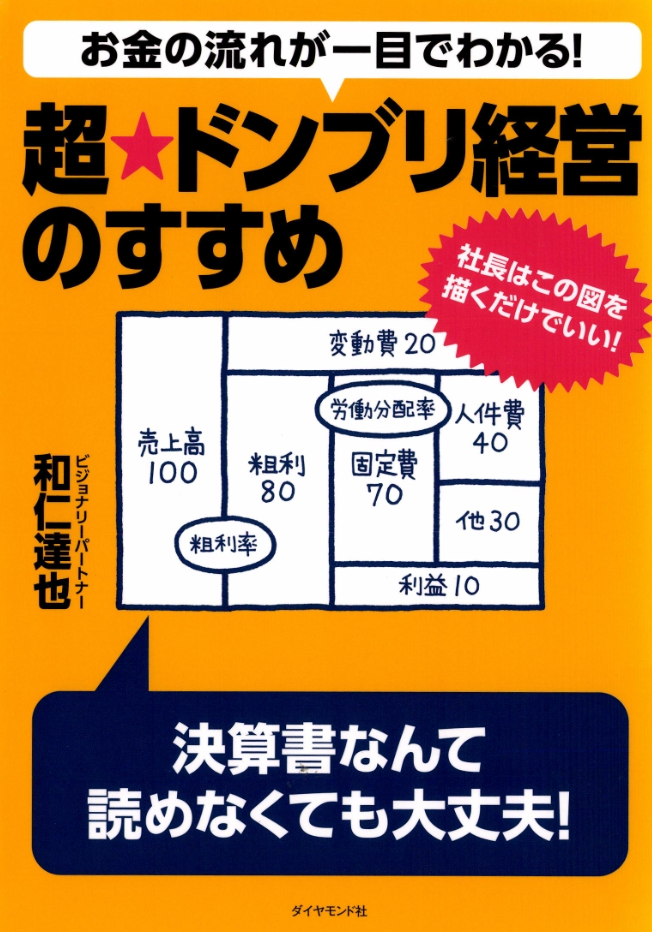

もしあなたが20代後半から40代前半の若手経営者や個人事業主として、「会社や事業のお金の流れを正確に把握したい」「毎月の資金繰りが漠然とした不安ばかりで、どこに手をつければいいかわからない」と悩んでいるならば、本書『お金の流れが一目でわかる! 超★ドンブリ経営のすすめ』は大きな助けとなるかもしれません。

多くの経営者にとって、資金繰りや利益管理といった数字の話はどこか苦手意識があり、「専門家に任せてしまおう」と思う人も少なくありません。しかし、会社のお金を“ざっくり”としか理解していないままでは、売上が伸びてもどこで利益をロスしているのか掴めず、気づいたら黒字倒産寸前……という事態にもなりかねません。

本書の特徴は、そのタイトルが示す通り、「ドンブリ勘定」でも大丈夫なように、直感的に経営の数字を把握できるノウハウを提供していること。社長が自分で描けるたった一枚の図を活用するだけで、お金の流れや儲けの構造を“一目で”見える化し、数字を苦手とする経営者でもキャッシュフローをコントロールできるようになる実践的な内容です。

この記事では、なぜこの『超★ドンブリ経営のすすめ』が若手経営者や個人事業主にとって有効なのか、その概要や実務への落とし込み方をご紹介します。最後にはLINEマガジンのご案内もありますので、「本を読んでも実践がうまくいかない」という方は、ぜひ最後までお付き合いください。

本書の概要

著者の和仁達也氏は、経営コンサルタントとして長年、多くの中小企業オーナーを支援してきた実績を持ち、「お金のブロックパズル」など視覚的なツールを使った解説でも有名です。本書『お金の流れが一目でわかる! 超★ドンブリ経営のすすめ』では、社長が一枚の図を描くだけで、キャッシュフローや利益体質を俯瞰できる方法を提案しています。

タイトルにある「ドンブリ経営」とは、一般的には“細かい数字を気にせず経営する”というネガティブなイメージで語られがちですが、本書では「むしろ直感でわかりやすい仕組みを作る」ためのキーワードとして使われています。専門用語や複雑な会計処理にとらわれ過ぎず、自分の会社のキャッシュの入りと出をシンプルに描くことで、瞬時に経営判断ができるようにするというのが狙いです。

実際には、ただざっくりと数字を管理するだけでなく、必要なポイントをきちんと抑えつつも煩雑さを大幅に減らし、忙しい経営者でもすぐ実践できる手法が満載です。たとえば毎月の資金残高を追うだけでなく、仕入れや経費、税金まで含めた流れをひとまとめにし、どこで利益が生まれ、どこでコストが重くなっているのかを一目で捉えられるようにします。

どんな人におすすめか

- 起業1〜5年目の経営者や個人事業主で、財務管理に自信がない人

「経理担当任せになってしまっている」「税理士の説明を聞いてもピンとこない」と感じるなら、本書を通じて自分でお金の流れを把握する仕組みを学べます。 - 売上は上がっているのに、なぜか現金が残らないと悩む方

黒字倒産という言葉があるように、利益とキャッシュフローは必ずしも一致しません。本書の図解を用いれば、資金ショートのリスクを減らしながら着実に黒字を積み上げるヒントが得られます。 - 美容系サロンや整体、飲食など、在庫や人件費が複雑になりやすい業種のオーナー

仕入れやスタッフのシフト管理、固定費など、事業を回すうえで多様な経費が発生する業態でも、絵を描くように“ひとまとめの図”で整理するだけで、コストと利益のバランスを俯瞰できます。 - 小規模チームで経営していて、数字に割ける時間が限られている方

本書のメソッドは“シンプルで直感的”な点が特徴。煩雑なExcel管理や専門用語の勉強をする暇がない経営者には特におすすめです。

本の構成と全体要約

本書は大きく分けて、お金の流れをシンプルに可視化するための基本理論と、その理論を実務で活かすためのステップバイステップの実践編とに分かれています。

- 序章:ドンブリ経営がなぜ有効か

- 従来の会計・財務管理では細かな科目分けや専門用語が多く、経営者が現場感覚を失いやすい。むしろ必要最低限の項目だけを押さえて、ざっくりとした視点でお金の流れを捉えるほうが意思決定が早いという考え方を提示。

- 基本編:図を描いてみる「お金のブロックパズル」

- 「売上」「粗利」「経費」「利益」「税金」「返済」「資金残高」などの要素をブロック状に分けて、一枚の紙にそれらを配置する方法を解説。どこでコストが重くなり、どこで利益が生まれるかを視覚化することで、キャッシュフローを直感的に理解。

- 応用編:業種別の例や課題に合わせたアレンジ手法

- 飲食店や小売、美容サロンなど、それぞれの業種が抱える資金繰りのポイントを具体例で示し、どうブロックを配置するか、どこに目をつければ資金漏れを防げるかを説明。

- 実践編:経営判断のスピードアップとスタッフへの共有

- 経営者が数字を一人で把握できても、現場スタッフやパートナーが同じ図を見てイメージを共有できると、日々の行動も変わりやすい。そこから利益体質を組織全体で作るためのノウハウも合わせて紹介。

このように、本書は「理論→図解→実践事例→社内共有」の流れが一冊で完結しており、財務管理初心者から中堅レベルの経営者まで幅広く活用できる構成となっています。

この本で学べること

1. 一枚の図で自社のキャッシュフロー全体がわかる

本書の核心は、「会社のお金の流れを単純化してブロック状に見せる」というアイデアです。売上がどこから生まれ、そこから仕入れや経費、税金、返済にどれだけ回り、最終的に手元にいくら残るのか。これらを頭の中だけで整理すると複雑ですが、図にすると一目瞭然。

初心者でも、「売上-仕入れ=粗利」「粗利-固定費=利益」「利益-税金=可処分資金」といった流れをブロックで視覚化できるため、違和感を覚えた部分(例えば、やたらと大きい経費ブロックがあるなど)に即座に気づけます。

2. 難解な会計用語を使わずに意思決定ができる

経営者の中には、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)を難しいと感じてしまう人も少なくありません。本書は、そうした専門用語に振り回される前に、ビジネスの現場感覚で「ここにお金が出ていく」「ここで利益が出ている」と把握するスキルを重視しています。

科目を細かく分ける前に、まず大きな流れをつかむことで、数字に苦手意識のある方でも経営判断が早くなるのが利点です。必要に応じて税理士や専門家に詳細を任せても、自分は全体の方向性を握っていられる安心感が得られます。

3. 部門別・商品別に「儲かる仕組み」を分析できる

ある程度慣れてきたら、このブロック図を部門ごとや商品ごとに分解してみると、それぞれの採算性を簡単にチェックできるようになります。たとえば飲食店なら「ランチ部門」と「ディナー部門」「テイクアウト部門」に分けて同じ図を描いてみると、意外と儲かっていない部門が浮き彫りになるかもしれません。

この分析を繰り返すことで、「どこに力を注ぎ、どこを切り捨てるか」「新たな投資先はどの部門にすべきか」といった経営判断がスピーディに進むようになるのです。

4. スタッフ全体で共有し、利益体質を定着させる

本書が面白いのは、経営者が自分でお金の流れを把握するだけでなく、この図をスタッフにも見せることで組織全体を巻き込める点です。通常、経営の数字は社長だけが管理して終わりになりがちですが、ビジョンをスタッフが理解していないと、各自がコスト感覚を持たずに動いてしまいます。

ところが「売上はいくらで、粗利はこんなにしかなくて、税金がこれくらいかかるんだよ」とビジュアルで示せば、想像以上にスタッフが主体的に「コスト削減のアイデア」「売上向上策」を提案するようになることも。本書では、その仕組みづくりに関する具体的なノウハウが多く紹介されています。

印象的な一節とその意味

本書の中で印象深いのは、「あなたの会社にお金が残らないのは経理が悪いのではなく、社長が“見えていない”から」という趣旨の記述です(著作権に配慮し原文引用は避けて要旨のみお伝えします)。

これは、「細かな経理処理は担当者に任せているから大丈夫」という経営者の考えを覆すメッセージとも言えます。会社のお金を管理する最終責任は経営者にあり、たとえ税理士や経理担当が正しく処理していても、社長が数字を把握していなければ適切な意思決定はできないのです。本書が提案する“ドンブリでも一枚図を描けば見える化できる”という方法は、その“社長が見える化する責任”を果たすための強力な武器といえます。

実務への活かし方・応用のヒント

- 月次のキャッシュフロー図を1枚にまとめる

毎月、あるいは毎週でも構いません。売上と経費、税金や返済額など、あらゆる要素をブロックで描いた図を作成し、「今月はどの項目が増えた・減ったか」を確認する習慣をつけてみましょう。視覚的に変動を追えると、原因分析や対策立案が驚くほどスムーズになります。 - スタッフ向けにブロック図を簡易化して共有する

全部門の数字を細かく出すのは難しくても、主要なコストと利益、税金、返済をざっくり可視化した図を作り、定期ミーティングで共有してみてください。スタッフが協力してコスト削減や売上アップに取り組む動機づけになります。 - 商品やサービスごとの採算を図解してみる

大きなブロック図をベースに、小分けで商品・サービスごと、時間帯ごとなどのバリエーションを作ってみると、どこが稼ぎ頭で、どこが利益を食いつぶしているのかがはっきりします。そこから戦略的に商品ラインナップを見直すきっかけを得られるでしょう。 - 自分だけでなく家族やパートナーにも説明できるように

個人事業主や夫婦で経営している場合、経営の全体像を互いに共有しておくのはとても重要です。一枚の紙に図を描いてさっと説明できるようになると、家族やパートナーも安心して協力してくれるはずです。

まとめ

『お金の流れが一目でわかる! 超★ドンブリ経営のすすめ』は、「経理や会計が苦手」「細かい数字を追うのがしんどい」という若手経営者や個人事業主にとって、まさに目からウロコの一冊と言えます。難しい会計知識を全部覚える必要はなく、**“一枚の図を描く”**というシンプルな手順で、会社のキャッシュフローを全員で共有し、利益体質を作る方法が具体的に示されているからです。

もし「売上はそこそこあるのに、なぜかお金が残らない」「数字の管理は苦痛で仕方ない」と感じているなら、ぜひ【ここにリンク】をチェックしてみてください。あなたのビジネスがより“見える化”され、経営判断が驚くほどラクになるはずです。

LINEマガジンのご案内

「本を読んでも、どう活かせばいいかわからない…」そんな方へ。私が運営している利益改善に特化したLINEマガジンでは、今回紹介したような書籍の「読み解き方」や「実践のヒント」をわかりやすく配信しています。

▶ 無料登録はこちら👉 https://s.lmes.jp/landing-qr/1661036571-LdA8WaRW?uLand=hWvNZ7

経営の数字は確かに難しく感じるかもしれませんが、要点を押さえれば意外とシンプル。LINEマガジンでは、こうしたポイントを定期的に発信し、読者の方々がすぐに実践できるネタをお届けしています。数字と向き合う習慣を身につけたい方は、ぜひお気軽に登録してみてください。